出头:在耕耘与消业之间的生命辩证法

胡立新先生的《贫道子--出头》一诗,以极简的四句二十字,勾勒出一条从耕耘到出头的生命路径。这短短诗句中蕴含着深邃的哲学思考,揭示了"出头"这一生命现象背后复杂的辩证关系——它不是简单的突出与超越,而是在福根与业障、耕耘与消解、行运与颂德之间的微妙平衡。

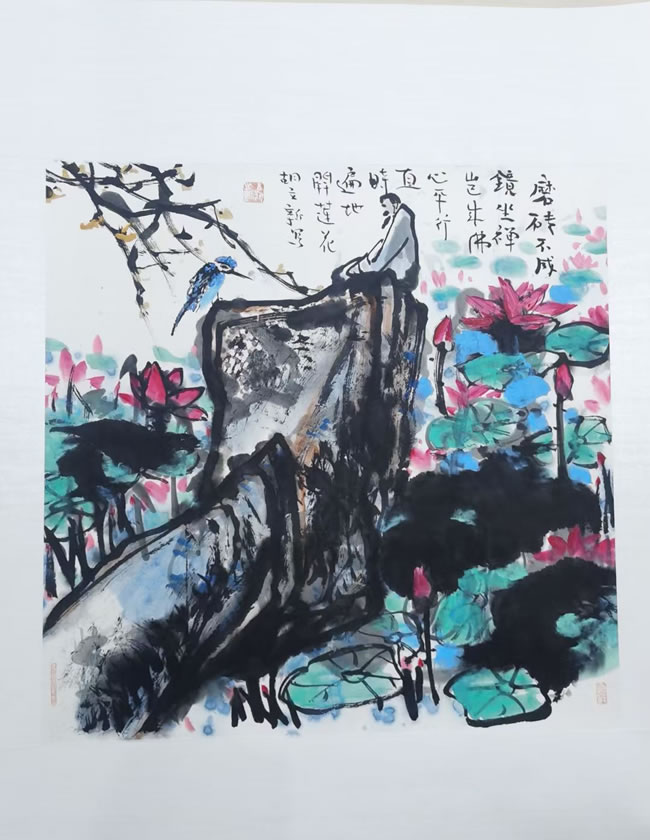

"耕耘福根田"作为开篇,首先确立了生命的根基性劳作。"福根"一词融合了佛教的福报观念与传统农耕文化的根系意识,暗示生命成长需要深厚的根基培育。这里的"田"既是实在的劳作对象,也是心灵的修持场域。耕耘不是简单的动作,而是一种持续性的、与土地相互塑造的存在方式。现代人追求快速成功,往往忽视了这种根基性的缓慢积累,而真正的"出头"恰恰需要这种向下扎根的耐心。

"消业当出头"将佛教的"业"概念引入生命成长过程,形成了惊人的哲学洞见。通常理解中,"出头"是积极进取的结果,而诗人却将它与"消业"——即消除过往业障——联系起来。这揭示了一个颠覆性的认识:生命的高度提升或许不在于外在的积累,而在于内在负担的解除。当代社会鼓励人们不断获取、占有、堆积,而"消业出头"的智慧则提示我们,有时"出头"恰恰需要通过减法而非加法来实现。

"芳庭行运曲"转入生命绽放的阶段。"芳庭"象征美好境遇,"行运"暗示时机的成熟,但"曲"字保留了动态的曲折性。这句诗避免了简单化的成功叙事,即使是在芬芳满庭的时刻,生命的展开依然遵循着如乐曲般有起有伏的节奏法则。这提醒我们,"出头"不是一劳永逸的状态,而是持续与命运旋律共舞的过程。

"镜台颂德歌"将视角转向内在观照。"镜台"作为自我审视的隐喻,与外在的"出头"形成对照。真正的超越必须伴随着德性的提升和自我认知的深化,否则外在的成功将失去意义根基。在社交媒体时代,人们热衷于经营外在形象,而这首诗提醒我们,"出头"必须伴随着内在德性的"颂歌",否则就是无本之木。

综合四句诗,胡立新先生构建了一个完整的生命辩证法学说:"出头"既是耕耘的结果,也是消业的过程;既需要外在时运的配合,更需要内在德性的支撑。这种理解打破了世俗对"出头"的扁平化想象,恢复了其立体多维的哲学深度。

在当代语境中解读这首诗更具现实意义。现代社会充斥着各种"快速出头"的神话,人们渴望一夜成名、瞬间暴富,而忽视了"耕耘福根田"的根基性工作,更少有人理解"消业"对于成长的关键作用。诗中蕴含的智慧提示我们:真正的出头或许不在于超越他人,而在于超越自身局限;不在于外在成就的堆积,而在于内在负担的解除;不是直线上升的过程,而是耕耘与消解、外展与内省辩证统一的螺旋式发展。

《贫道子--出头》的哲学魅力正在于,它将一个看似简单的生活现象,还原为复杂的生命辩证法。在这个意义上,"出头"不再是单纯的世俗成功,而成为衡量生命完整性的哲学标尺,指引我们在快节奏的现代生活中寻找更具深度的成长路径。