胡立新的《贫道子-香山客》是一首充满禅意与艺术哲思的现代诗,以香山为精神场域,将道家"无为"思想与艺术创作的真谛相融,在虚实交错的意象中完成了一场对生命本质的叩问。全诗以三重递进展开:

第一重:自然与修行的交响

"桃李春风醉浊酒"开篇即营造出世外桃源般的意境,但"醉浊酒"的浑厚与"一心灯"的明澈形成张力。三载崇文的修行不是知识的累积,而是如灯芯般在时光中提炼纯粹的精神内核。"细思量,不着意"暗合《庄子》"坐忘"之境,丹青不再是技艺的炫耀,而是以艺术为镜,映照众生本相。

第二重:艺术本体的解构与重构

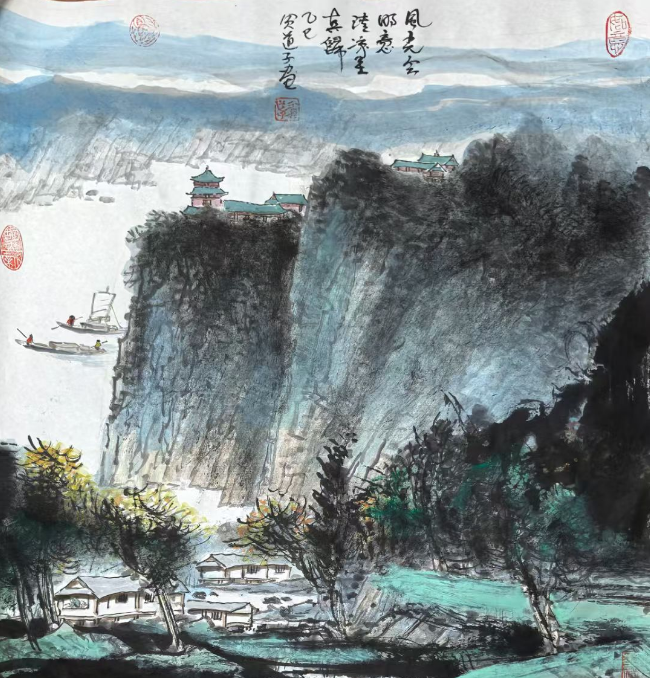

"无墨无水无技巧"的连续否定,是对传统艺术程式的彻底消解。当笔墨纸砚被抽离,艺术回归到最原始的生命冲动——"筑诗魂"。这种解构并非虚无,恰如八大山人的"墨点无多泪点多",在破除形式藩篱后,艺术成为承载灵魂的容器。"远方如是正当前"将禅宗的"当下即永恒"注入创作,艺术的真谛不在彼岸,而在破除执念的此刻。

第三重:生命原初的复归

结尾的"婴啼声"如惊雷炸响,将全诗推向高潮。香山八大处的晨钟暮鼓间,婴儿的啼哭成为最本真的梵音。这声啼哭打破"无喜无悲"的玄思,在"光无量"的顿悟中,道家的"复归于婴儿"与佛家的"众生皆具如来智慧"殊途同归。艺术、哲学、宗教在此刻坍缩为最初的生命悸动,恰似石涛所言"一画之法,自我立"。

全诗以香山为精神道场,在层层剥落中抵达艺术与生命的本真。那些被剥离的"无",实则是为了显现最丰盈的"有"——当所有概念消弭,剩下的便是未经雕琢的生命原力。这种创作观暗合当代艺术对本质的追寻,也延续了中国文人"外师造化,中得心源"的传统,在解构中完成对艺术灵魂的重铸。