胡立新诗词《贫道子--物性》

万物自由生,随就好安神。内外通一相,顿然真如行。写于北京香山

物性诗中的存在论革命:论《贫道子--物性》的三重哲学维度

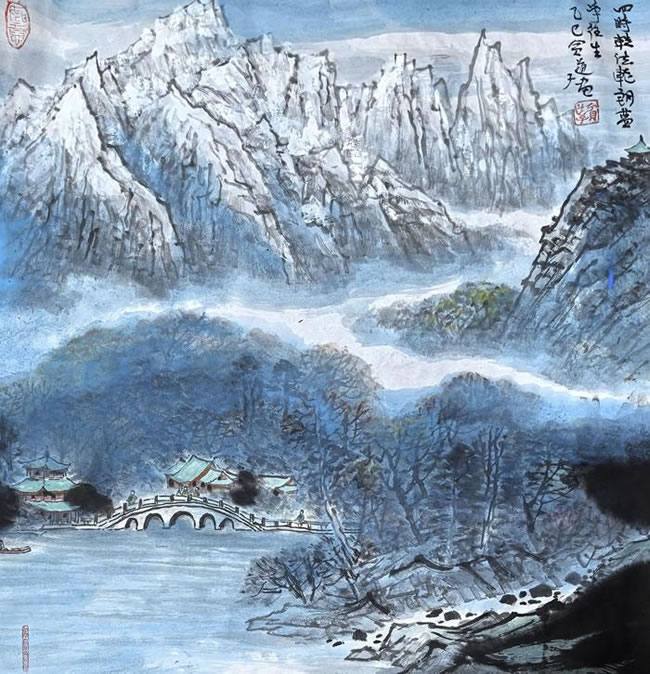

北京香山的层林叠翠间,胡立新以四句偈语击碎物我藩篱,在当代语境中重构东方哲学的物性观。这首《物性》诗突破传统物我关系的认知框架,在物性觉醒中开启存在论革命。其哲学意蕴可从三重维度展开。

一、解构物性:消解主客二元

"万物自由生"并非简单的自然主义宣言,而是对物性本体的哲学还原。在现象学意义上,万物挣脱主客二分的认知枷锁,如海德格尔所言"物物化世界"。诗人以"随就好安神"消解人类中心主义的焦虑,让物性回归其自在状态。这种对物性的解构,恰似庄周梦蝶的现代回响,当主体放下干预的执念,万物自会显现其本真样态。

二、重构存在:打通内外界限

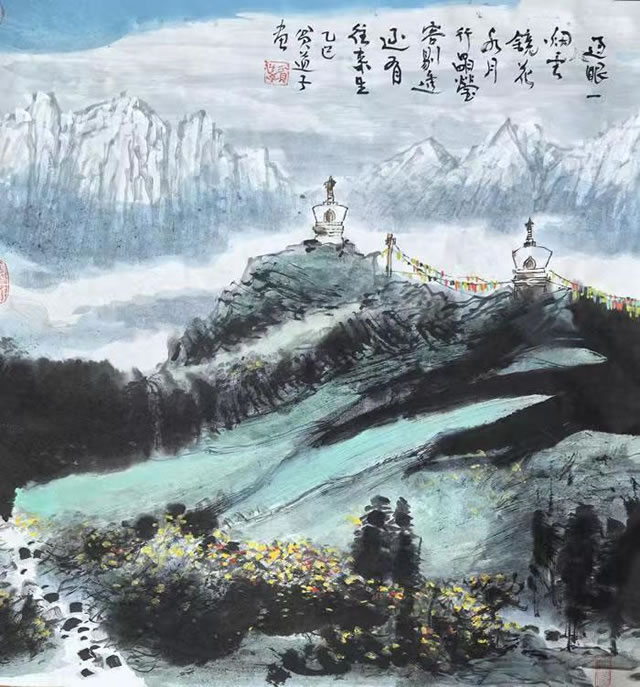

"内外通一相"的哲学突破,在禅宗"心物不二"与道家"天人合一"的智慧中寻得回响。王阳明曾言"心外无物",而诗人更进一步,将这种心物关系推演为存在的本质结构。如同大乘佛教"一即一切,一切即一"的圆融观,物性在此不再是被认知的客体,而是存在自身的显现方式。

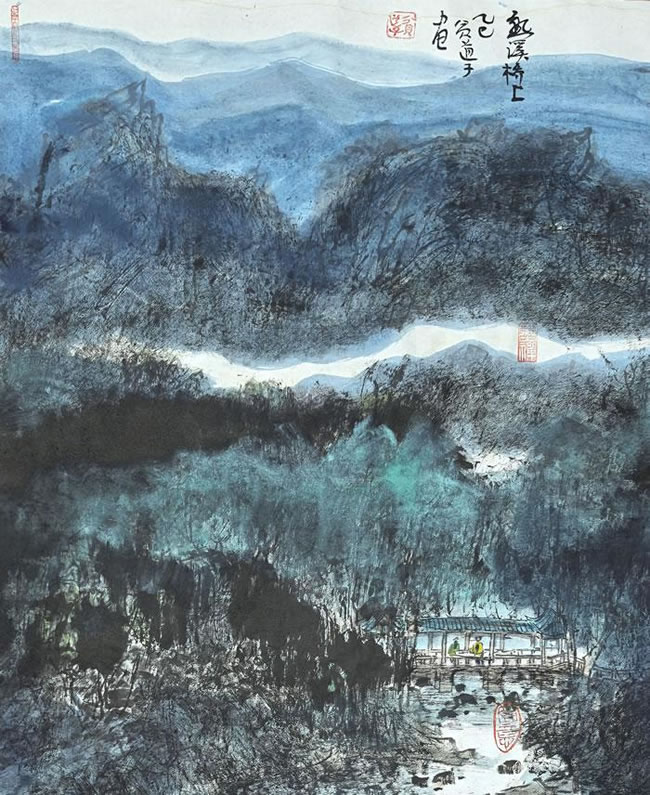

三、实践真如:顿悟中的行动哲学

"顿然真如行"将禅宗顿悟智慧转化为实践哲学。六祖慧能"直指人心"的机锋在此转化为行动指南,真如不再是彼岸的抽象本体,而是当下践履的存在方式。这种行动哲学与儒家"知行合一"形成奇妙共振,在物我交融中实现生命实践的圆满。

这首物性诗犹如哲学透镜,折射出东方智慧对现代性困境的回应。当物性从被规训的客体升华为存在主体,人类方能走出认知的迷雾,在物我共生的澄明之境中,重获存在的本真与自由。这种物性觉醒,或许正是破解当代生态危机与精神困局的关键密钥。