古典乐器和现代乐器的碰撞、古风音乐和摇滚说唱的跨次元合作,让中国古典乐再度流行。这是一次音乐与现实、古代与现代的共振。

中国古代也有说唱音乐?

中国画中藏着音乐发展史的秘密?

画中有故事,画外有清音,在今天的文章里,我们来一同寻找中国画里的音乐世界吧!

点击文末“阅读原文”亦可购买

▽

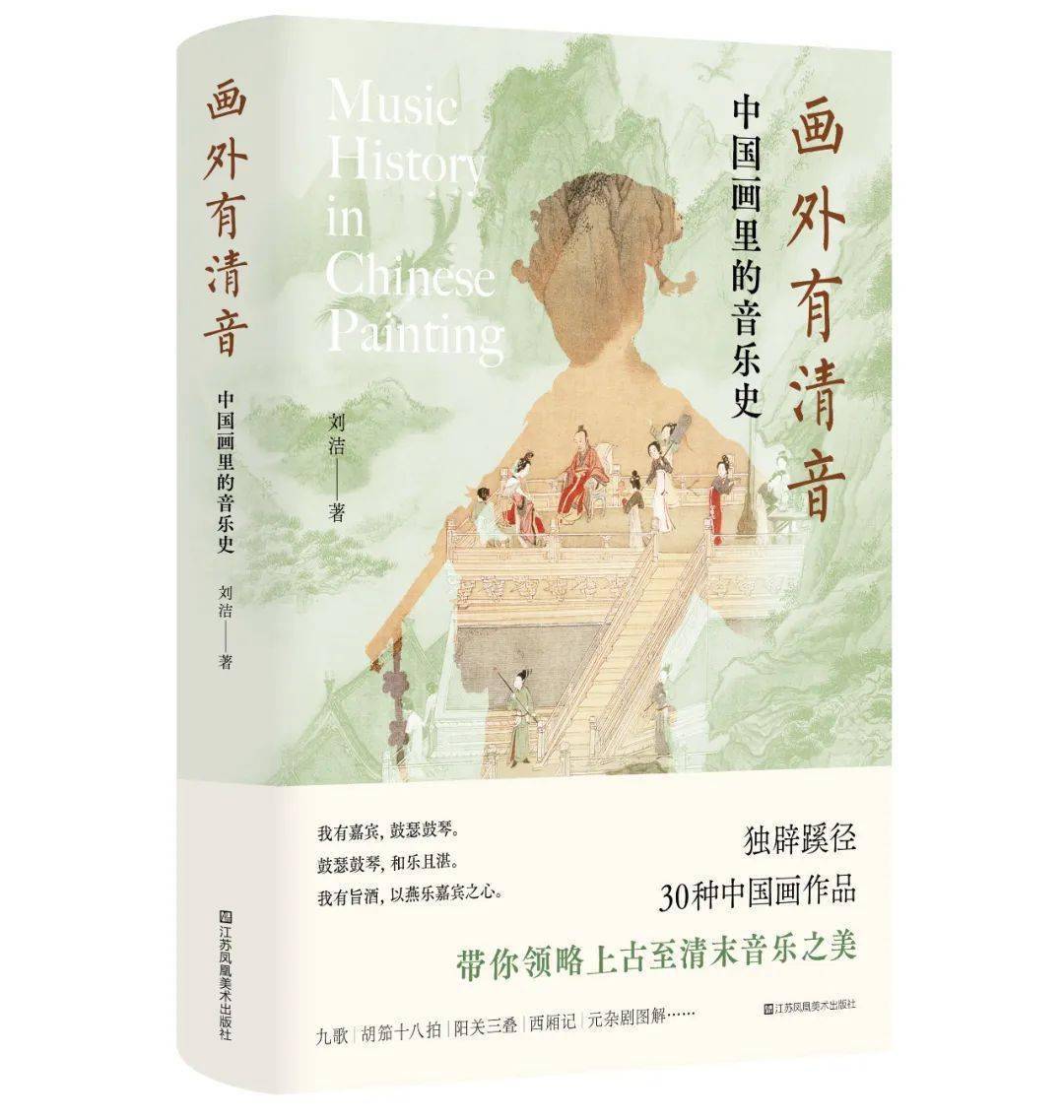

画外有清音

中国画里的音乐世界

文 | 柏拉文

来源 | 江苏凤凰美术出版社

我们常说,大诗人王维的诗歌达到了“诗中有画,画中有诗”的境界,融合中国诗词与中国绘画进行赏析是人们津津乐道的话题之一。然而,中国绘画里有的不仅是诗情与画意,仔细听,还有婉转的琴音、悠扬的笛音……它们仿佛顺着画面缓缓流淌,令人禁不住好奇,在古老的中国,在科学技术不发达的年代,中国人的音乐审美到达了怎么样的高度?

音乐在社会生活、宫廷生活中又扮演了怎样的角色呢?

不得不承认的是,由于时空的跨越,许多古曲和古乐器已很难还原,要想切身地体会古时候的中国音乐之美,更是难上加难。然而,中国古代绘画为后人留下了一些意想不到的惊喜——其中,有琵琶、有乐舞、有古琴、有笙箫,还有蒙古乐队……

《阳关三叠》与《阳关图》

分享的第一首曲子还是和王维有关。

《送元二使安西》

渭城朝雨浥轻尘,

客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,

西出阳关无故人。

这首诗,还有一个名字,叫作《渭城曲》。北宋画家李公麟的《阳关图》便是根据这首诗绘制的画作,同样取材于这首诗作的还有乐府名曲《阳关三叠》。乐曲产生于盛唐,演唱分为弦歌和琴歌,有不同的伴奏形式。后来,曲子演变为以古琴为伴奏配曲的七弦琴歌,“阳关”这一文化意象也被赋予了离别之意。

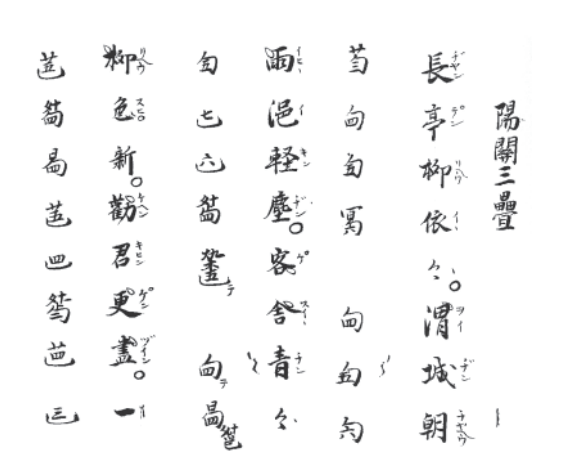

阳关三叠

《东皋琴谱》(和刊手写本)所录《阳关三叠》

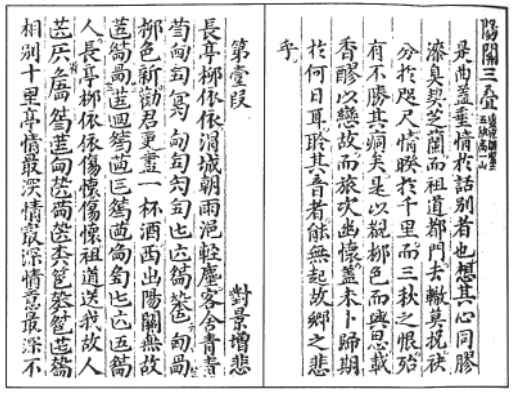

《太古正音琴谱》所录《阳关三叠》

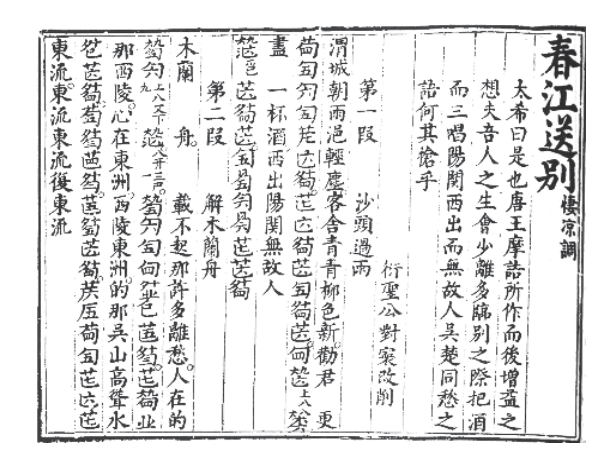

《太音希声》所录《春江送别》

《斫琴图》与制琴技艺

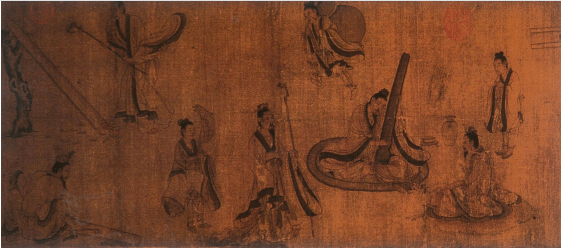

传东晋顾恺之绘《斫琴图》

斫琴工艺是鉴定一把琴优劣的关键,挑木备材、制坯、掏槽腹、上徽位、栓弦足等足有上百个步骤,每次加工都需要自然风干,若以古法制琴,根据所在地域的不同,每制作出一匹琴要用一到三年的时间。木材讲究阴阳之分,其中蕴含的阴阳之理也不可忽视,一般琴面用桐木或杉木,古人讲究因材而斫,不同生长环境下的木材软硬程度也不同,软作阳,硬作阴;木质另外的评判规则为木质轻、松透、有脆性、打磨后光滑。光是选材就有这么多说法,其他步骤的严格精细程度也就可见一斑了。

神农式琴,古琴经典形制之一相传为炎帝神农氏亲手制作的五弦琴

《吹箫引凤》与《凤求凰》

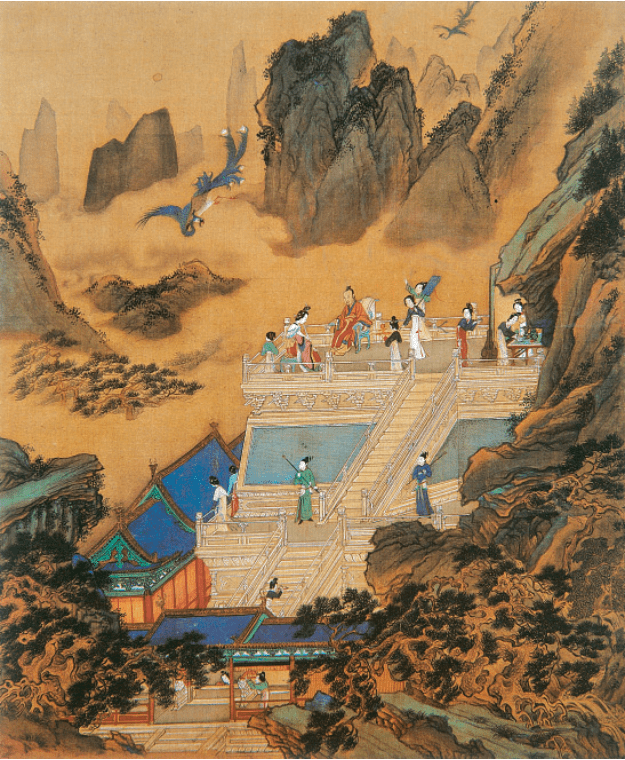

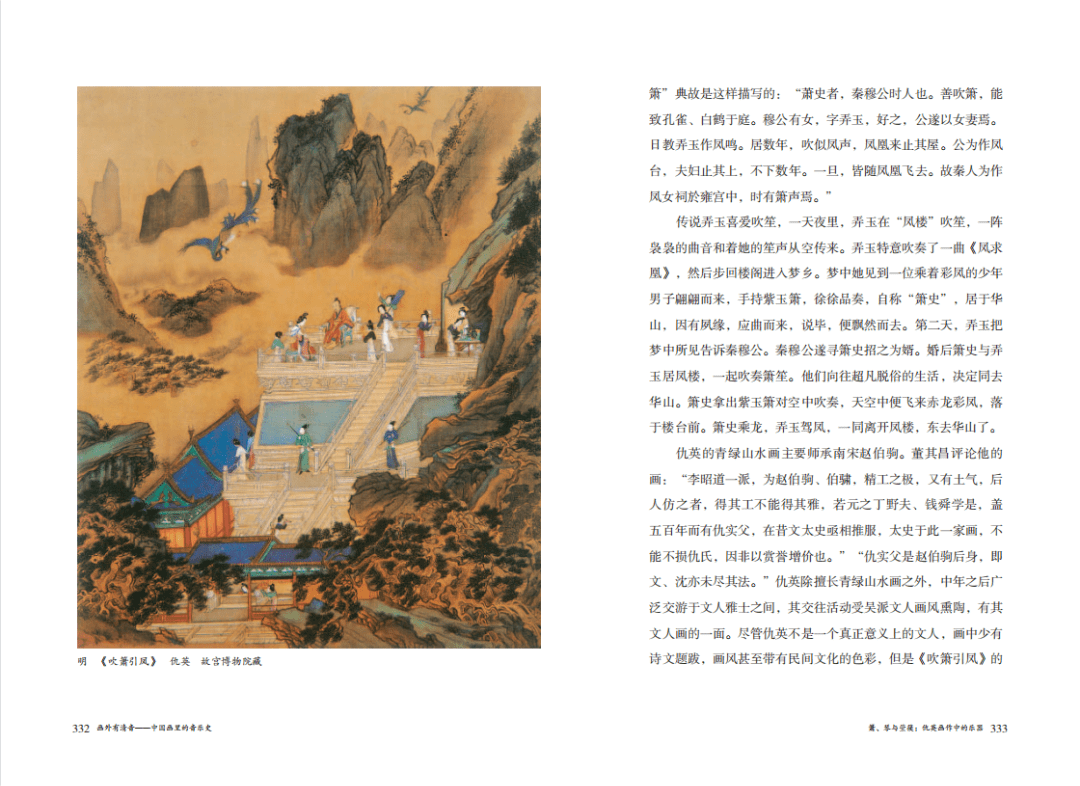

和古琴相比,箫在中国古代绘画作品中出现的次数并不多,明代仇英所作的《吹箫引凤》便是重要的作品之一。

《吹箫引凤》(明)仇英 故宫博物院藏

此画描绘的是春秋前期秦穆公之女弄玉在凤楼上吹箫引来凤凰的故事。

《列仙传》中对“弄玉吹箫”典故是这样描写的:

萧史者,秦穆公时人也。善吹箫,能致孔雀、白鹤于庭。穆公有女,字弄玉,好之,公遂以女妻焉。日教弄玉作凤鸣。居数年,吹似凤声,凤凰来止其屋。公为作凤台,夫妇止其上,不下数年。一旦,皆随凤凰飞去。故秦人为作凤女祠於雍宫中,时有箫声焉。

传说弄玉喜爱吹笙,一天夜里,弄玉在“凤楼”吹笙,一阵袅袅的曲音和着她的笙声从空中传来。弄玉特意吹奏了一曲《凤求凰》,然后步回楼阁进入梦乡。梦中她见到一位乘着彩凤的少年男子翩翩而来,手持紫玉箫,徐徐品奏,自称“箫史”,居于华山,因有夙缘,应曲而来,说毕,便飘然而去。第二天,弄玉把梦中所见告诉秦穆公。秦穆公遂寻箫史招之为婿。婚后箫史与弄玉居凤楼,一起吹奏箫笙。他们向往超凡脱俗的生活,决定同去华山。箫史拿出紫玉箫对空中吹奏,天空中便飞来赤龙彩凤,落于楼台前。箫史乘龙,弄玉驾凤,一同离开凤楼,东去华山了。

主人公最终成婚飞仙,结局看似圆满,映射到现实中则是玉箫声断、空留凤台,却是无限的落寞景象。因此,中国文人在诗文中提到这个故事时,更多的是充满了失落和伤感的情绪。甚至将“弄玉飞仙”理解为早逝后用来慰藉生者的幻影。

这些关于中国音乐的小知识都来自于这本新书《画外有清音——中国画里的音乐史》。

点击文末“阅读原文”亦可购买

▽

01

会讲故事的说唱音乐

谈到说唱音乐,现代人最普遍的直觉是美国黑人音乐。因其快速的说唱方式,押韵的词句调式以及幽默诙谐的风格,深受人们喜爱。

然而,带有表演性质的说唱是我国特有的传统音乐艺术样式,它的历史可以追溯到战国时期的《荀子喊相篇》,而可考的较为成熟的说唱音乐形式形成于唐。唐代初期,国家走向统一稳定,经济和社会的繁荣促使人们在精神世界上的需求越来越多,僧侣们为了扩大影响力便设法将佛经进行通俗化的处理。说唱变文就是这一过程中的产物。

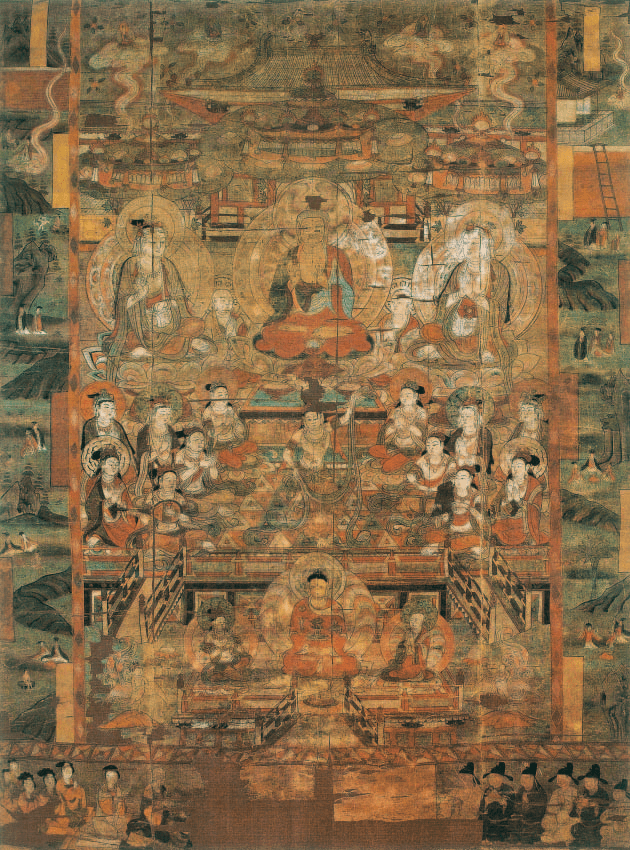

唐《报恩经变相图》绢本设色

变文的语言交流包括了说唱者与听众之间的交流,说唱者与说唱者之间的交流,以及故事与人物的交流。说唱者在说唱过程中还经常使用一些能够引起听众注意的套语,例如:“……处”“看……处”“且……处”“……若为陈说”等。

变文说唱对中国说唱艺术中的弹词、鼓词等都产生了很大的影响。弹词、鼓词在表演时也往往在堂上挂出一幅故事画,用韵散相间的语言来交代故事情节。说唱者担当的不仅是作为第三人称的叙述者角色,也可以时不时地穿插为故事中的人物角色,根据故事情节的变化而变换人称,在说唱者与听众之间形成交流,可以视为变文讲唱形式的延续。

说唱音乐自唐以后开始渐渐淡出,到了两宋时期又焕发了生机。随着北宋城市经济的繁荣,城市中出现了大型的演艺场所瓦舍,其中又有勾栏,勾栏中有乐棚,为说唱者提供了舞台,也为民间音乐曲调的变化提供了机会。说唱音乐在满足市民阶层的精神需求的同时,又实现了商业化的转变,为了赢得更多的观众,势必会在内容上进行优化,从而促进了说唱音乐的发展。说唱音乐在明清时期达到了高峰。

02

先秦乐教思想与《孔子圣迹图》

中国是个有历史、有故事并有着上万年艺术、思想和学术文化传统的国度,中华民族是世界四大文明古国中唯一保留和延续着远古文明的伟大民族。尤其是独具特色的乐文化传统源远流长一以贯之,早在上古时代就逐步孕育形成了由“先王乐教”到“礼乐教化”及至“礼乐治国”和“礼乐之邦”等名传千古的历史文化印记,成为中华民族艺术文化独立于世界文化之林的重要标志,证明了勤劳智慧的中华先民很早就发现了“乐”在育化人心和凝练人的道德情操方面的独特价值。

螺钿紫檀五弦琵琶(北仓 27)日本奈良正仓院(博物院)藏

东周时代,由于诸侯争霸导致王权衰微和社会动荡,礼乐制度和礼乐教育体系均受重创,“礼乐废,史书缺”和“礼失求诸野”成为现实,“学在官府”的状态亦被颠覆,总体上出现了“礼崩乐坏”的局面。

当时,我国著名的思想家、政治家和教育家,被后世尊为“万世师表”和“儒家始祖”的孔子,以克己复礼和修复西周礼乐体制为宗旨,冲破了西周以来“学在官府”的格局,开办私学,首倡“有教无类”的办学理念,使受教育的对象由贵族子弟扩展到庶民百姓,为宫廷“礼乐观”和礼乐教育体系在广大社会的广泛传播开启了先河。

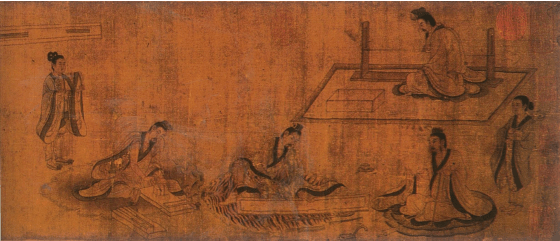

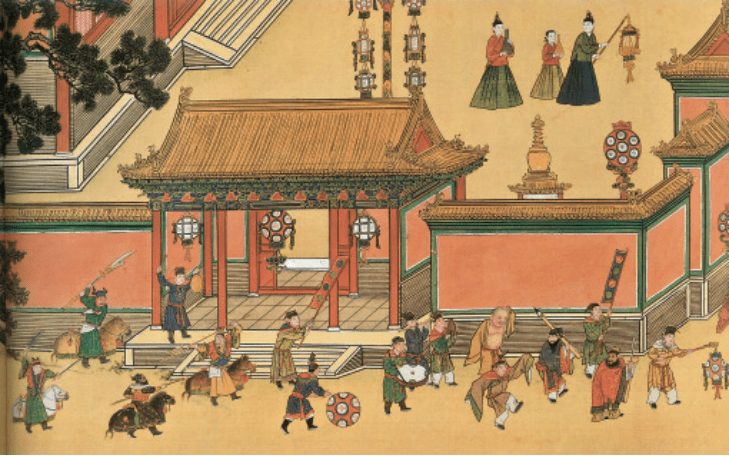

(明)《圣迹图》(学琴师襄)孔府档案馆藏

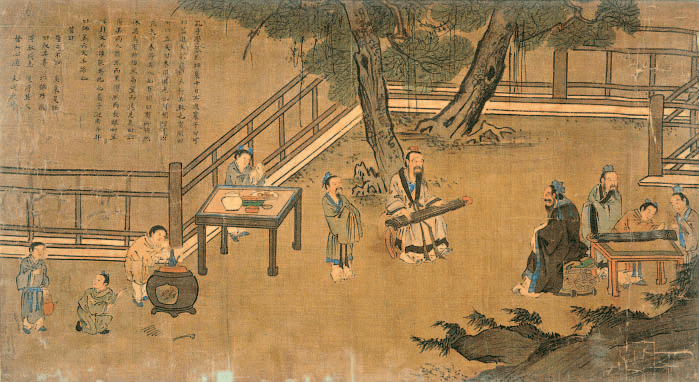

《诗经》云:“我有嘉宾,鼓瑟鼓琴。”学习鼓琴是当时士人的必修课。孔子习礼乐,包括学习乐器的演奏,同时还自制琴曲,如《猗兰操》《将归操》《获麟操》。他曾经向鲁国的乐师襄子学习弹琴,十日不更换曲子,襄子劝他练习别的曲子,孔子以还没有掌握此曲中的弹奏技巧和规律而推辞。此后襄子又两次劝他,他又分别以没有了解此曲要表达的思想感情,以及没有从曲中体会到作者是怎样的一个人为由,继续练习同一首乐曲。曰:“丘得其为人:黯然而黑,几然而长,眼如望羊,如王四国,非文王其谁能为此也!”师襄子辟席再拜,曰:“师盖云《文王操》也。”这首曲子相传是周文王所作的琴曲《文王操》。

内页展示

从青铜绘饰、画像石、画像砖到墓葬壁画、石窟壁画、文人绘画,从史前 5000 年以来远古人类遗存的哨、笛、埙、磬等乐器图像,上古文明繁盛之期的礼乐教化、《箫韶》《九歌》与诸子胜迹,到汉唐时代的乐舞百戏、鼓吹、经变、伎乐和琵琶声声,宋元明清时代的杂剧、元曲、说唱、复古雅乐和各具特色的少数民族乐舞,作者都事无巨细、娓娓道来,图像爱好者、音乐爱好者,甚至于诗词爱好者,都可以在其中找到有趣的历史故事与史料实证。